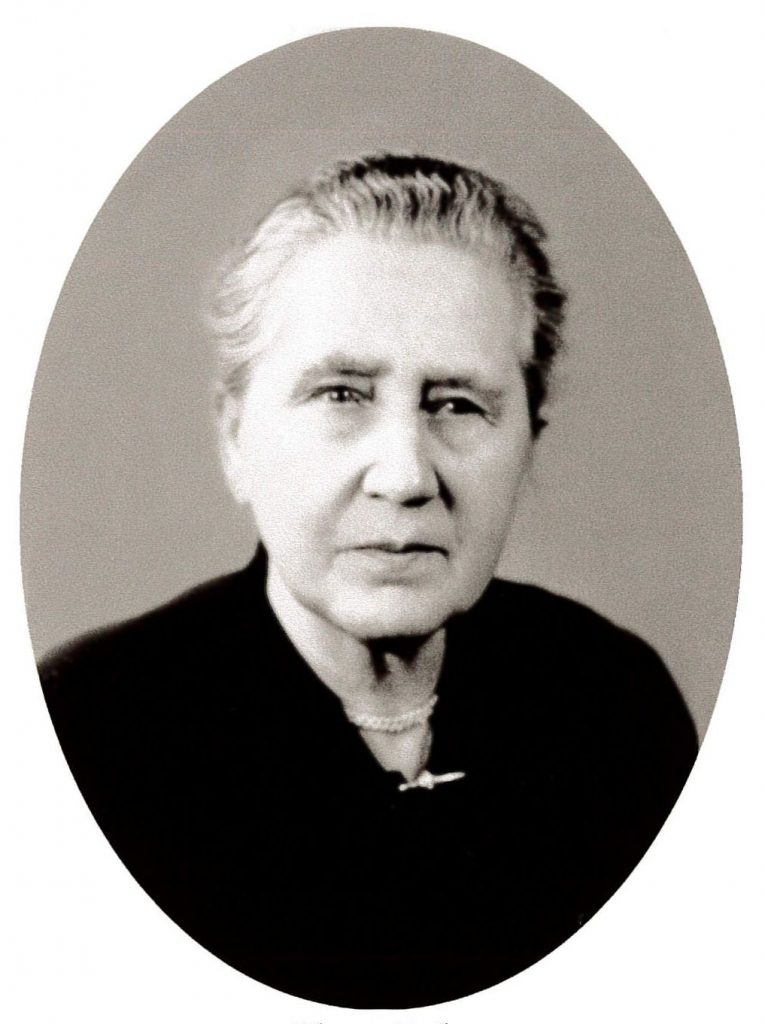

(Foto: Palm-Archiv)

Gedenktag

Heute vor 158 Jahren kam Klara Palm, geb. Reuss, zur Welt.

Sie ist Schorndorfs erste Gemeinrätin.

1919 ließ sich die damals 56-Jährige, die seit zwei Jahren verwitwet war und die Apotheke am Marktplatz alleine weitergeführt hatte, von der „Württembergischen Bürgerpartei“ zur Wahl des Gemeinderats aufstellen.

Sie verfehlte den Einzug in dieses Amt nur knapp und trat es am 18. Mai 1922 als Nachrückerin an. In dieser Funktion sorgte sie unter anderem dafür, dass die Frauenarbeitsschule an die elektrische Stromversorgung angeschlossen wurde.

Klara Palm war bei der Kommunalwahl am 20. Mai 1919 auf der Liste der Württembergischen Bürgerpartei auf Platz 3 angetreten, auf Platz 9 stand Anna Eberhard, die Leiterin des Landwirtschaftlichen Hausfrauenvereins. Die Deutsche Demokratische Partei hatte sogar drei Frauen aufgestellt: die „Dentisten Gattin“ Amalie von Haußen, die „Malermeisters Gattin“ Luise Wolfmaier, und die „Prokuristen Gattin“ Julie Nestle. Unter den Kandidaten der Sozialdemokraten fand sich keine einzige Frau, sie hatten überhaupt nur zehn Kandidaten für die zwanzig Sitze im Gemeinderat aufbringen können.

Klara Palm war zu jenem Zeitpunkt Vorsitzende der Frauengruppe der Württembergischen Bürgerpartei. In dieser Funktion hatte sie noch am Sonntag vor der Wahl eine Rednerin in Schorndorf begrüßt, die über „Die Aufgaben der Frauengruppen der Bürgerpartei“ sprach. Ob und wie diese Rednerin Michel-Lörcher aus Esslingen um Stimmen für Klara Palm warb, ist nicht überliefert. Im Zeitungsbericht zu diese Veranstaltung steht lediglich, sie habe gesagt, dass die Sorge um die Kriegsgefangenen und die inneren Unruhen den Frauen „das Herz schwer machten“, und besonders drücke der „sittliche Niedergang unseres Volkes“ auf sie, weshalb sie „in Bezug auf die Wahlen tun wollten, was könnten, damit Männer aus der Wahl hervorgingen, denen das Volkswohl am Herzen liege.“

Aus der Wahl ging die Bürgerpartei mit acht Sitzen als stärkste Fraktion hervor, gleichwohl rutschte Klara Palm auf den neunten Platz und verfehlte damit knapp den Einzug in das Gremium. Auch bei den anderen Parteien hatte es keine Frau geschafft. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 50 Prozent – nur etwa der Hälfte gegenüber der Wahl zur verfassunggebenden Landesversammlung vier Monate zuvor, wo sie bei 91 Prozent gelegen hatte.

Nachdem drei Jahre später Stadtrat Johannes Abele am 4. Mai 1922 verstorben war, übernahm Klara Palm als Nachrückerin seinen Platz im Schorndorfer Gemeinderat. Dass seinem Tod laut Traueranzeige „Monate schweren Leidens“ vorausgingen, lässt vermuten, dass schon länger nicht mehr an Gemeinderatssitzungen teilnahm. Man fragt sich, warum Klara Palm nicht schon früher nachrückte. Möglicherweise hatte man nach dem Krieg an der Tradition festgehalten, dass Gemeinderäte auf Lebenszeit gewählt wurden und ihr Amt erst mit dem Tod aufhörte.

Fast auf den Tag genau drei Jahre nach ihrer Wahl, trat Klara Palm am 18. Mai 1922 – mit Sitzungsbeginn um 7 Uhr – ihr Amt als Gemeinderätin an. Laut Zeitungsbericht wurde sie von Stadtschultheiß Jakob Raible „freundlich begrüßt und in Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen vereidigt“. Die Frauengruppe der Bürgerpartei hatte ihren Sitzplatz „mit einem Blumenstrauß geschmückt und war durch eine Abordnung bei der Amtseinsetzung vertreten.“

Im Anschluss an Raibles Ansprache dankte Klara Pam „in kurzen Worten für den freundlichen Empfang bei Antritt ihres Amtes, das sie nach schwerem Entschlusse aus Pflichtgefühl gegen die den Frauen durch das Wahlrecht auferlegten Pflichten übernommen habe“. Und sie „bat um Nachsicht und Unterstützung seitens der Kollegialmitglieder.“

Im Jahr 1922 machte die Inflation den Menschen sehr zu schaffen. So stieg beispielsweise der Preis für elektrisches Licht von 7 Mark pro Kilowattstunde im Mai auf 88 Mark im Dezember. Auf der Tagesordnung des Gemeinderats standen in diesem Jahr unter anderem die der „Quäkerspeisung“, die von Amerikanern für hungernde Kinder eingerichtet worden war. Im September hieß es, dass diese nur weitergeführt werden könne, wenn die Stadt die Kosten von zwei Wochentagen auf sich nimmt. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Die Speisung sollte ab November wieder aufgenommen werden für 125 Kinder, die der Schularzt für bedürftig einstufte. Die Stadt übernahm den sechsten Speisetag und die Milchfrühstücke. Der Tagesbeitrag wurde von 50 Pfennig auf 5 Mark erhöht „angesichts des großen Aufwands“, mit dem Zusatz, dass „kein Kind zurückgewiesen werden soll, für das die Angehörigen die täglichen 5 Mark nicht bezahlen können.“

Gleichzeitig wurde die „Teuerungszulagen für städtische Arbeiter nach den Vereinbarungen des Arbeitgeberverbands geregelt und die Stadtpflege zur Ausbezahlung angewiesen“. Auch die Taggelder des Gemeinderats und die Bezüge der Gemeindebeamten wurden „entsprechend den behördlichen Bestimmungen“ erhöht. Das Gesuch der Schuldienerinen um außerordentliche Vergütung wurde hingegen „zwecks näherer Erhebungen“ zurückgestellt.

Der Gemeinderat beriet zudem die Umbenennung von Straßen, wobei neben einer Daimler‑, Luther‑, Schertlin‑, Heermann- und Silcherstraße auch eine Luisenstraße einstimmig beschlossen wurde. Einzig gegen die Hindenburgstraße erhob Gemeinderat Stabenau von der SPD Einspruch, der jedoch von seinem Kollegen Lautenschläger zurückgewiesen wurde.

Für eine „bessere Ausstattung“ des Amtszimmers des Vorstands der Gewerbeschule genehmigte der Gemeinderat 3.500 Mark, und er übernahm die Hälfte des Defizits der vom Schwabenbund veranstalteten „Friedensverhandlungsausstellung“ in Höhe von 1.000 Mark. Da dies nur von 500 zahlenden Personen besucht worden war, fehlten dem Bund am Ende rund 2.000 Mark. Für eine neue Kesselanlage zum Heizen der Realschule bewilligte der Rat den Betrag von 215.000 Mark, hingegen wurde der Antrag der Handelsschule auf Anschaffung einer Schreibmaschine abgelehnt.

Außerdem wurde ein Ortsschulrat für den Betrieb der Frauenarbeitsschul ins Leben gerufen. Unter Raible als Vorsitzenden waren darin neben zwei Gemeinderäten auch Klara Palm und ein Fräulein Siegle Mitglied.

In der Gemeinderatssitzung vom 16. November 1922 erfolgte der Beschluss, dass die Zusammenkünfte „mit Rücksicht auf die Gemeinderatsmitglieder“ künftig statt am Vormittag erst abends abgehalten werden, was von diesen „allgemein begrüßt“ wurde.

Zudem hatte die Frauenarbeitsschule beantragt, an die elektrische Stromversorgung angeschlossen zu werden. Der Gemeinderat zeigte sich gegenüber dem Gesuch der Frauen nicht sonderlich aufgeschlossen. Da wurde nämlich „der Verwunderung Ausdruck gegeben, warum das Bedürfnis nach Beleuchtung die vielen Jahre her nicht bestanden habe und jetzt in der teuersten Zeit die Einrichtung verlangt werde.“

Gleichwohl wurde diesem Antrag stattgegeben – mit der denkbar knappsten Entscheidung, nämlich mit „10 gegen 9 Stimmen.

Am 14. Dezember 1922 wurde in der Sitzung der Dank der Lehrerinnen der Arbeitsschule für die Einrichtung des elektrischen Lichts verlesen. Gleichzeitig beschloss der Rat, dass deren Schülerinnen „eine Stromgebühr für Benützung der Bügeleinrichtung“ auferlegt wird, die sich bei einem monatlichen Aufwand von 20–25 Kilowattstunden auf 15.000 bis 20.000 Mark pro Halbjahr belief.

Klara Palm schied bereits am 28. Dezember wieder aus dem Schorndorfer Gemeinderat aus. Bei der Wahl 1919 hatte die Besonderheit gegolten, dass nur die zehn Kandidaten mit den meisten Stimmen für die volle Amtszeit von sechs Jahren gewählt worden waren, die anderen zehn Plätze sollten bereits nach 3 Jahren wieder neu besetzt werden. Zu dieser Wahl trat Klara Palm allerdings nicht mehr an.

Möglicherweise war ihr der Umgangston in den Sitzungen zu rustikal gewesen. So berichtet etwas Lise Braun, deren Großvater Ziegler als Beigeordneter im Rathaus tätig war, in ihren Lebenserinnerungen, dass Schultheiß Raible mitunter recht autoritär auftrat. Dabei nahm er noch nicht einmal den Gemeinderat Hermann Gunßer aus, der bereits Reichstagsabgeordneter in Berlin gewesen war. Wenn Raible seinen Kopf durchsetzen wollte, erklärte er kurzerhand: „Das verstehen Sie nicht, meine Herren, und Sie, Herr Gunßer, verstehen das auch nicht.“

Klara Palm hatte 1931 noch einmal für den Gemeinderat kandidiert, wurde aber nicht gewählt. Es dauerte über ein Vierteljahrhundert, bis wieder eine Frau in den Schorndorfer Gemeinderat einzog: Rosa Kamm im Jahr 1948.